‘El próximo acto’: el triste y desabrido show de Simon Cowell es una prueba de que sigue atrapado en el pasado

Simon Cowell resucita su viejo modelo de estrella pop en formato docuserie, pero lo hace entre silencios incómodos, fórmulas desgastadas y la tragedia inesperada de Liam Payne. Es una experiencia extraña y deprimente, escribe Adam White

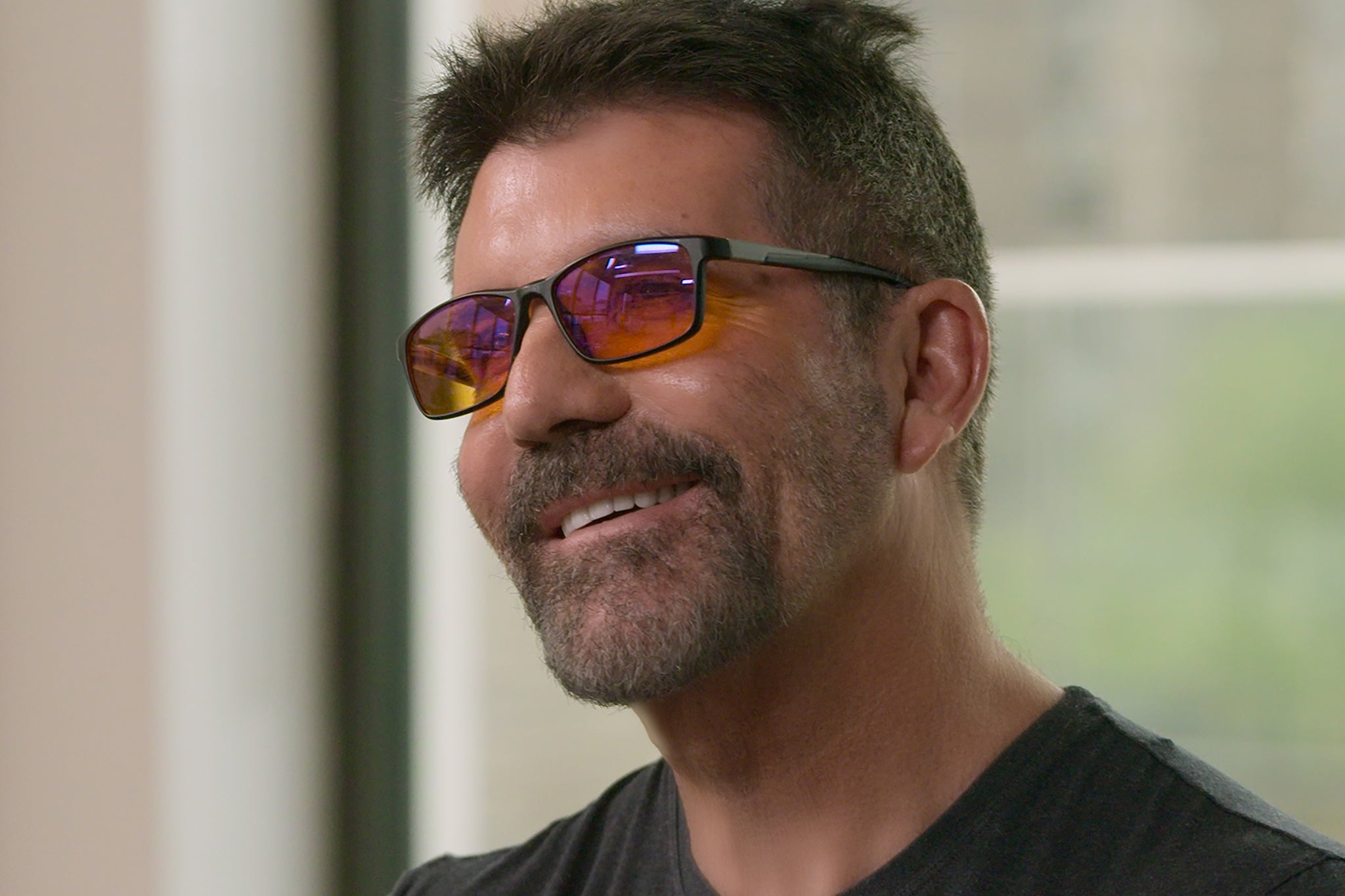

Simon Cowell llega montado en una moto de agua, con el rostro visiblemente alterado. Las mejillas infladas y los dientes deslumbrantes completan una imagen tan extravagante como elocuente. Enseguida confiesa que su nuevo programa en Netflix representa su última oportunidad. “Si no logro que funcione”, admite, “tendré que aceptar que perdí lo que alguna vez tuve”.

Durante sus mejores años, todo era sorprendentemente sencillo. Le bastaba, por ejemplo, con reclutar a un grupo de chicos en una esquina, depilarlos, vestirlos con ropa de Topman y enviarlos a grabar a un estudio en Suecia. El resultado, casi siempre, era un éxito inmediato en los rankings: un top cinco garantizado.

Sin embargo, el desenlace solía ser menos glamoroso. Muchos terminaban actuando en circuitos turísticos, trabajando como operadores de montacargas, abriendo cuentas en OnlyFans o participando en Celebrity Big Brother. Aun así, el sistema funcionaba. Era fácil.

Por eso, la pregunta inevitable es: ¿en qué momento todo empezó a torcerse?

Simon Cowell: El próximo acto, que se estrena hoy en Netflix, sigue al magnate del pop mientras intenta formar una nueva banda juvenil. No obstante, aunque adopta el formato de docuserie —con entrevistas y estética de “cámara invisible”—, no hay que dejarse engañar: en el fondo, es simplemente otra variación de The X Factor.

Todo está impregnado de drama fabricado por la producción y de esos recursos narrativos que, hace una década o más, convirtieron al programa original en una cita infaltable de los sábados por la noche. Sin embargo, hoy resultan gastados y envejecidos, casi tanto como alguno de esos comentarios medio inapropiados que solía lanzar Louis Walsh.

Para completar el cuadro, Cowell se rodea de versiones de bajo perfil de figuras como Nicole Scherzinger o Cheryl. Aparece Kamille, compositora de Little Mix, junto a otro productor que recuerda vagamente a Jason Schwartzman, aunque con cola de caballo. Incluso desempolva a Pete Waterman, como si lo hubiera tenido guardado en un armario durante décadas.

Lo que sí ha cambiado es el aire de fatalismo contrarreloj que ahora envuelve a Simon Cowell. Y, en este caso, se le puede creer cuando dice que siente que todo podría haber terminado. The X Factor dejó de producir verdaderas estrellas muchos años antes de su “pausa” en 2019. Por su parte, Britain’s Got Talent y su versión estadounidense siguen al aire, aunque lo hacen en ese estado intermedio y algo sombrío que, de alguna forma, mantuvo encendidas las luces de WH Smith durante años.

También ha quedado atrás el lucrativo espíritu empresarial del pop que lo hizo famoso. Antes de moldear las carreras televisivas de artistas como One Direction o Leona Lewis, Cowell ya había lanzado —casi por sorpresa— a Robson & Jerome y Westlife al estrellato. Hoy, en cambio, se presenta como un hombre fuera de época, con el rostro estirado por el bótox hasta el extremo y, de pronto, dolorosamente consciente de que todo, en algún momento, se acaba.

Pero Simon Cowell: El próximo acto solo aparenta ser directo. En realidad, recuerda por momentos a la reciente docuserie de Victoria Beckham, también en Netflix, que evitaba cualquier tema incómodo o revelador y prioriza el pulido de marca y una honestidad decorativa.

Desde las primeras escenas, el tono queda claro: Cowell y su equipo entran en modo crisis al descubrir que apenas 160 personas se han inscrito para audicionar en su nuevo grupo pop masculino. Se trata de una caída drástica en comparación con aquellos años de gloria, cuando miles de desconocidos abarrotaban centros de convenciones en todo el Reino Unido con la esperanza de ser evaluados por figuras como Sharon Osbourne.

Como respuesta, Cowell lanza una triste ofensiva mediática dirigida a la generación Z. Abre una cuenta en TikTok, participa en entrevistas promocionales junto a una serie de influencers y se sienta a conversar con Steven Bartlett, conductor de Diary of a CEO.

Sin embargo, resultaría más lógico que recurriera a algunos de sus propios contactos: quizá llamar a Zayn Malik o a Jade Thirlwall. Pero, claro, todos esos puentes parecen haberse quemado hace ya varios años.

Al comienzo, el programa capitaliza esa energía ligeramente humillante: un hombre forjado en los años dos mil reducido a hacer malabares para captar la atención de adolescentes diminutos. Sin embargo, rápidamente se aleja de ese tono.

Los chicos, eventualmente, aparecen. Llevan cortes de pelo esponjados, voces maleables y la actitud maleable que Cowell sabe moldear. Entonces, él vuelve a ocupar su lugar habitual: el de creador benevolente de estrellas. Así, toda la premisa del “¿ya quedó atrás?” no pasa de ser un recurso narrativo más, una dosis exprés de suspenso al estilo de los viejos tiempos.

Ni siquiera el trágico desenlace de Liam Payne, exintegrante de One Direction, a los 31 años —ocurrido en plena filmación— logra detener la maquinaria de Cowell.

La muerte de Payne, sin embargo, sí logra cambiar el clima del programa. Ocurre en el tercer episodio, acompañado por una pantalla que se funde dramáticamente a negro, ese recurso tan propio de la telerrealidad que anticipa que “algo malo está por ocurrir”.

Cowell detiene la producción y se toma seis días. Al regresar, plantea en voz alta si debería continuar con el proyecto. Su decisión de seguir adelante suena, en ese contexto, casi como el remate de un chiste muy oscuro: “No puedo quitarles esta oportunidad”, dice.

Cowell se aferra a la idea de haber asumido un compromiso: intentar convertir a esos chicos en estrellas. Renunciar ahora, piensa, sería arrebatarles un sueño. Y eso, a sus ojos, sería algo imperdonable.

En un intento por evitar otro desastre, Cowell organiza un encuentro de tono sombrío con los 30 chicos que aspiran a formar parte de su futura banda, junto a sus padres. Bajo una iluminación tenue, les pide que expresen cualquier duda o preocupación, y promete responder con honestidad.

Sin embargo, las preguntas que se muestran no son incisivas. Uno de los aspirantes le pregunta si la banda tiene verdaderas posibilidades de éxito. “Es 50/50”, responde Cowell, sin rodeos.

Luego, un padre le plantea qué le diría a su propio hijo si estuviera en la misma situación. La respuesta, más extensa, resulta reveladora. Cowell comienza diciendo que, antes que nada, evaluaría si cree que su hijo podría soportar la presión que implica la fama. “Sinceramente, ¿de verdad creo que mi hijo puede manejar lo que viene cuando te vuelves conocido?”, reflexiona. “Tu vida cambia. No hay privacidad”.

Y entonces ocurre un giro inesperado: casi a mitad de frase, deja de hablar de su hijo y comienza a hablar de los hijos de los demás. “Van a estar cuidados”, asegura. “Siempre me enorgulleció preocuparme por la gente con la que trabajo, preocuparme de verdad, y si avanzamos con los chicos será con mi total convicción y apoyo. Si tienen dudas sobre algo, llámenme”.

La diferencia —una que Cowell esquiva con notable destreza— es que su hijo jamás estaría en una situación como la de esos chicos. La diferencia —una que Cowell esquiva con notable destreza— es que su hijo jamás estaría en una situación como la de esos chicos. La paradoja más cruda detrás de las bandas que Cowell llevó al estrellato —y también de las que impulsaron contemporáneos suyos como Louis Walsh o Simon Fuller— es que muchos de sus integrantes eran jóvenes de clase trabajadora, con escasas oportunidades reales de progresar profesionalmente.

Varios provenían del norte de Inglaterra, hablaban con acentos marcados o habían crecido en hogares fracturados. Además, casi ninguno contaba con contactos en la industria, y mucho menos con una guía práctica que respaldara sus aspiraciones.

En esos momentos, no hay una comprensión real de lo que Cowell está pidiendo a estos jóvenes ilusionados y a sus padres. Incluso les plantea la posibilidad de dejar pasar la oportunidad si creen que eso es lo mejor.

“Debe haber sentido una presión enorme”, comenta Hendrick, un aspirante de 18 años, mientras conversa con su padre tras la muerte de Payne. La respuesta paterna llega con suavidad: “Cuando estás bajo los reflectores y tenés tanta gente mirándote todo el tiempo, quizá te afecte de vez en cuando. Nunca se sabe, ¿no?”.

Es una interpretación simplificada de lo que ocurrió con Payne. A la vez, es un comentario que reconoce —de forma casi tangencial— el horror de la situación, aunque sin involucrarse del todo en la decisión de su hijo.

Porque, en el fondo, Simon Cowell: El próximo acto es eso: una plataforma, una oportunidad, una posibilidad de alcanzar algo extraordinario. Y quizá eso sea lo más revelador de todo. Da igual si Cowell está pasado de moda o no; siempre habrá una fila de soñadores sin dinero ni contactos, dispuestos a asumir los riesgos de la fama televisiva con tal de intentarlo.

Liam Payne, al final, no altera esa lógica. Su historia no detiene el mecanismo. Porque, en última instancia, ¿qué otra opción tienen?

‘Simon Cowell: El próximo acto’ ya está disponible en Netflix.

Traducción de Leticia Zampedri

Bookmark popover

Removed from bookmarks