El olor de la antigua Roma no era nada agradable, revelan investigadores

Las calles de la antigua Roma estaban impregnadas de una mezcla fétida: cadáveres, excrementos y caos urbano

Cuando se piensa en la antigua Roma, suelen venir a la mente imágenes visuales y sonoras: el rugido de la multitud en los coliseos, el bullicio del Foro Romano, los templos monumentales o las legiones vestidas de rojo con escudos y armaduras relucientes. Sin embargo, mucho menos se sabe sobre los olores que formaban parte del entorno cotidiano de aquella civilización.

Naturalmente, no es posible retroceder en el tiempo para percibir esos aromas, pero las fuentes literarias, los vestigios arquitectónicos, los objetos conservados y las evidencias ambientales, como restos de plantas y animales, permiten reconstruir parte de esa experiencia sensorial.

¿A qué olía la antigua Roma?

Con frecuencia, a algo rancio o desagradable.

En sus descripciones de plantas, el escritor y naturalista Plinio el Viejo utiliza términos como iucundus (agradable), acutus (acre), vis (fuerte) o dilutus (débil), aunque ninguno de ellos logra evocar plenamente la experiencia olfativa del pasado.

Es razonable suponer que muchas zonas de la antigua Roma presentaban condiciones insalubres y estaban marcadas por olores rancios. En las grandes ciudades del Imperio, era común que los propietarios no conectaran sus inodoros a las alcantarillas, posiblemente por temor a la entrada de roedores o al retorno de malos olores.

Las alcantarillas romanas, en realidad, funcionaban principalmente como canales para drenar aguas pluviales, lo que alejaba el agua estancada de los espacios públicos.

En ese contexto, ciertos oficios se encargaban de recolectar excrementos para usarlos como fertilizante y orina para procesos textiles, tanto en letrinas como en pozos negros públicos y privados. También se utilizaban orinales, cuyo contenido era desechado en esos mismos pozos.

Este sistema de gestión de residuos era accesible, sin embargo, solo para quienes podían costear una vivienda; una parte importante de la población residía en espacios reducidos, sin instalaciones sanitarias, o incluso vivía en la calle.

Uno de los olores característicos de las ciudades romanas provenía de la presencia constante de animales y de los residuos que generaban. En las panaderías, por ejemplo, era habitual el uso de grandes molinos de piedra volcánica, conocidos como querns, que eran accionados por mulas o burros. A ello se sumaban los olores derivados del ganado y de los animales de carga que eran introducidos en la ciudad para su venta o sacrificio.

En Pompeya, los grandes peldaños de piedra que aún pueden observarse en sus calles habrían servido para que los transeúntes cruzaran sin pisar los excrementos y otros desechos que solían acumularse entre los adoquines.

En la antigua Roma, la eliminación de cadáveres, tanto humanos como animales, no seguía procedimientos sistemáticos. En muchos casos, especialmente cuando se trataba de personas de clase baja, los cuerpos quedaban expuestos al aire libre, sin ser incinerados ni sepultados.

La presencia de cadáveres en descomposición formaba parte del paisaje urbano con mayor frecuencia que en la actualidad.

El historiador Suetonio, en el siglo I d. C., relató un episodio en el que un perro llevó una mano humana cercenada hasta la mesa del emperador Vespasiano.

Desodorantes y dentífricos

En un mundo sin productos perfumados modernos ni hábitos de higiene diaria generalizados, los asentamientos romanos antiguos probablemente estaban impregnados del olor corporal de sus habitantes.

En algunos textos de la literatura clásica se mencionan recetas de dentífricos e incluso desodorantes.

Sin embargo, varios de estos desodorantes se utilizaban por vía oral, ya sea masticándolos o ingiriéndolos, con la intención de neutralizar el olor de las axilas.

Una de las fórmulas consistía en hervir raíz de cardo dorado en vino de calidad, con el propósito de inducir la micción, proceso que, según las creencias de la época, ayudaba a eliminar el mal olor.

Es probable que las termas romanas no ofrecieran el nivel de higiene que hoy imaginan los turistas que las visitan. En una pequeña bañera de uso público podían entrar entre ocho y doce personas al mismo tiempo.

Aunque los romanos disponían de jabón, no lo empleaban para la limpieza corporal. En su lugar, preferían el uso de aceite de oliva, a menudo perfumado, que aplicaban sobre la piel y luego retiraban con un strigil, una herramienta curva de bronce.

Esta mezcla de aceite y restos cutáneos se desechaba, en ocasiones lanzándola contra las paredes. Si bien las termas contaban con sistemas de desagüe, la imposibilidad de mezclar aceite y agua sugiere que estos espacios mantenían condiciones de limpieza limitadas.

Perfumes con esencias

Los romanos utilizaban perfumes e incienso con fines estéticos, rituales y medicinales.

La invención de la técnica del soplado de vidrio, a finales del siglo I a. C., probablemente en Jerusalén bajo dominio romano, permitió un mayor acceso a este material y los frascos de perfume de vidrio se han convertido en hallazgos frecuentes en excavaciones arqueológicas.

Para fabricar fragancias, se impregnaban grasas animales o vegetales con esencias como rosa, canela, iris, incienso o azafrán, que luego se mezclaban con pigmentos e ingredientes medicinales.

Las rosas cultivadas en Paestum, en la región de Campania, al sur de Italia, gozaban de gran prestigio. En el foro romano de esa ciudad, los arqueólogos incluso descubrieron una antigua perfumería.

El poder comercial del Imperio romano permitía importar especias valiosas desde la India y otras regiones asiáticas.

En el centro de Roma, existían almacenes especializados para guardar productos como pimienta, canela y mirra.

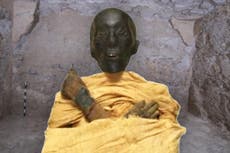

En un artículo reciente publicado en el Oxford Journal of Archaeology, la investigadora Cecilie Brøns señala que incluso las estatuas de la antigüedad podían recibir aplicaciones de aceites aromáticos.

Aunque las fuentes antiguas no siempre describen el aroma específico de los perfumes utilizados para ungir estas figuras, inscripciones halladas en la ciudad griega de Delos, donde también se han identificado antiguos talleres de perfumería, mencionan un perfume predominantemente elaborado a base de rosas con este propósito. Es probable que los fabricantes añadieran cera de abejas como agente estabilizador de la fragancia.

En el contexto del culto religioso, perfumar y adornar estatuas, especialmente las que representaban a deidades, formaba parte esencial de los rituales de veneración.

Una agresión olfativa

La antigua ciudad probablemente estaba impregnada de una combinación de olores intensos: desechos humanos, humo de leña, carne en proceso de descomposición, restos incinerados, alimentos cocinados, perfumes, incienso y muchas otras fuentes.

Aunque esa mezcla puede parecer insoportable desde una perspectiva contemporánea, las fuentes antiguas no reflejan una preocupación generalizada por el olor en las ciudades romanas.

Como ha sugerido el historiador Neville Morley, tal vez estos aromas representaban para los romanos los olores del hogar, o incluso los identificaban con el esplendor de la civilización.

Thomas J. Derrick es investigador Gale en vidrio antiguo y cultura material en la Universidad Macquarie

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation y se reproduce aquí bajo licencia Creative Commons. Lee el artículo original.

Traducción de Leticia Zampedri

Bookmark popover

Removed from bookmarks